■#001│不思議な歓待

天魁獏羅天が根城としていた暴走爆音梁山泊という砦を突破したももたろう一行は、次なる攻略目標である『赤辺古四十八士団撃城(アカベコシジュウハッシダンゲキジョウ)』を目指して進軍を開始した。

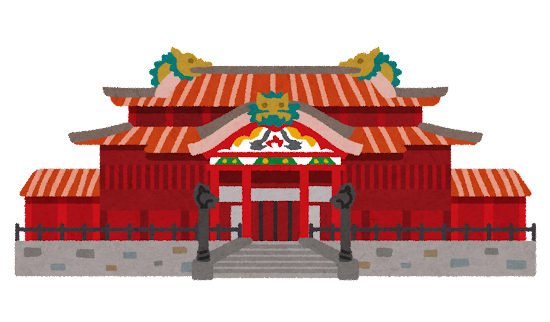

この城は魔王軍四天王の一人、朱雀こと炎帝・迦楼羅姫(エンテイ・カルラヒメ)が守護する居城である。

行軍のさなか、イヌの少女は吟遊詩人の青年から受け取った手紙を読んでいた。

その手紙は短時間で書かれたものにしては比較的長文であった。そのため全文は割愛するが、最後は以下のように締めくくられていたのだった。

想定もしていなかったストーリーに進み出し、戸惑ってはいるけれど、それでも必ずいつかハッピーエンドに辿り着いてみせる。 さよならは言わない。また逢おうぜ、れにちゃん。 追伸:オレの馬威駆のタンデムシートは君の専用席にしておくよ。

「いやぁ照れますなぁ。ニャハハハハー!」

イヌの少女が奇妙な声で笑い出した。すかさず周囲がそれにツッコむ。

「なんだよオメぇ、緊張感が足りねぇゾ」

「羨ましいのかい? ニャハハハハー!」

周囲は呆れるしかなかった。

「ねえ、ももたろう。それにしてもちょっと不自然だと思わないでありやすか?」

「ええ、そうね。実はわたしもさっきから気にはなっていたんだ…」

ももたろう一行は現在、迦楼羅姫の居城を目指して行軍中だ。しかしここに至るまでまったく抵抗にあっていないなかった。

本来であれば城に近づくにつれ、敵の攻撃が激化してしかるべきだ。にもかかわらず迦楼羅姫の軍勢からは一切の攻撃が無かったのである。

それどころか斥候の兵士すら見かけないという異常な状態に、ももたろうはむしろ不安をかきたてられていた。

ほどなくして、水平線のかなたに城壁が見えてきた。それからさらに一時間ほど歩いた頃、ももたろう一行はついに炎帝・迦楼羅姫が守護する居城に着いたのである。いやこの場合“着いてしまった”と言うべきかもしれない…。

城壁はおよそ三メートルほどの高さがあって、左右の数百メートルにわたって続いているようだ。

なぜ「ようだ」と曖昧なのか。それは城壁全体が恐らく円形、あるいは楕円形になっているらしく、ももたろう一行がいる位置からだと城全体の規模感がイマイチつかめなかった。

城壁の中央には巨大な城門があって、現在その扉は固く閉じられているのが見える。城門の左右にはそれぞれ一名づつ女性の衛兵が立っているんが、今や数万人規模に膨れ上がったももたろうとモノノフ騎士団の軍勢を前にしても、微動だにしていない。

ももたろうはひょっとして相手に攻撃の意志が無いのではないかと考え、主要な数人のメンバーだけで城門まで歩み寄った。

「こーんにちはー!」

ももたろうはやや離れた位置から衛兵に声をかけた。すると向かって左側の衛兵が反応した。落ち着いた雰囲気と整った顔立ちであることが見てとれた。

「イチゴの国からこんにちは。あなたのハートをラブズッキュン!」

予期せぬ反応にももたろうは戸惑った。

「(ラブズッキュン?)ええと、わたしは星屑村のももたろう。この城のご主人様に会いに来たの」

ももたろうが名乗ると、次は向かって右にいた衛兵が応えた。やはり容姿は良かったが、それよりもこんな華奢な身体で衛兵が務まるのかということが気がかりだった。

「はい、ももたろう様、本日お見えになることは伺っております。中で迦楼羅姫様がお待ちです。すでにお食事のご用意も整っております」

「ええっ? なんか喰わしてくれるのカ? すげぇぞーももたろう!」

「ちょっと待って、そんなのおかしいわよももたろう。これはきっと罠に違いないでありやす!」

「ねえお姉様方。中でシュークリームは頂けるのかしら?」

「はい。弾ける笑顔でお好きなだけ召し上がれます」

「やったー!さあさあみんな行きましょ、行きましょ❤」

「やったー!腹減っター!」

「ちょっとー!本当に危ないかもしれないんだよ!?」

◆ ◆ ◆

結局食べ物にまんまと釣られてしまったももたろう一行は、赤辺古四十八士団撃城の主人である迦楼羅姫の歓待をちゃっかり受けちゃったのだ。

なんだか“らしくて”笑える。

「ようこそ赤辺古四十八士団撃城へ。私がこの撃城の支配人、迦楼羅姫よ。よろしくね」

ももたろう一行が通された部屋は、中華風の豪華な内装で飾られた大きな食堂だった。

「見て、ももたろう。この建物にいるのは全員女性だわ」

イヌの少女が驚いて声を上げた。

「そうよ。ここに居るのはすべて女性。私はね、汗臭い男どもが大嫌い。だからこの城にはかわいい女の子しか入れないことにしているの」

「ねえねえ“かわいい女の子”だって、あたしたち」

イヌの少女は迦楼羅姫の回答に破顔した。

「そっかー。だから師匠や丸田さんたちは入れてもらえなかったのね」

「まあ私たちが“かわいい女の子”っていうのは当然だけど。ウフ❤」

「はは。言うなあ、オメぇも」

「ねえ、迦楼羅姫様。どうしてわたしたちをこんなに歓待してくれるの?わたしたちは本当はあなたを倒しにやって来た『天才・ももたろうとゆかいな仲間たち』なのよ?」

「うわーコイツの方が百倍ビッグマウスだっター!」

迦楼羅姫は「フッ」と小さく笑うとももたろうに語りだした。

「新しく入ってきた娘(こ)たちはね、最初はみんなそう言うのよ。“絶対にみんなを蹴落として一位になってやるんだ”ってね。でも現実は残酷だわ…。ホラ周りを見渡してごらんないさい。ここはね、この城に住んでいる数万人の女の子の上位二十人しか入れない特別な部屋なのよ…。この部屋に入れない者たちはそれぞれの実力に応じた待遇を受けることになっているんだけどね、どう?とっても合理的で公平なシステムでしょう?」

確かにももたろうが周囲を見渡すと、きらびやかな衣装に身を包んだ美しい女性たちがそれぞれワイワイ言いながら食事を楽しんでいる。

そして良く見るとその女性たちは五人ほどの小グループに分割され、それぞれの専用ボックスシートに座らされているようだった。

恐らく明確な『順位』という基準が存在していて、上位のグループに属する女性たちは衣装や装飾品、そして食事の内容などであからさまに好待遇を受けているようなのだ。

「だからここに居る二十人はすべて、常に私の寝首をかこうと虎視眈々狙っているわ。もちろん私はこれからも実力で一位に君臨し続けるし、この二十人だって、いつ下の者たちに追い落とされるのか分かったもんじゃないわ。おほほほほ!」

迦楼羅姫のその発言を聞いて、周囲の二十人の視線は一斉に迦楼羅姫に注がれた。しかしその時ももたろうには彼女たちの視線は決して仲間に向けられる類のものではないと感じた。もっとこう…なんというか、憎しみとも羨望ともつかない感情の無い瞳…。

「なんだか怖い…。ねえ、迦楼羅姫様。女の子たちの順位ってどうやって決めるの?」

「それはね、獲得した“愛”の総数で決まるのよ。私たちはそれぞれの信奉者から、年に一回だけ自分のことをどれだけ“愛”しているのか、ということを教えてもらうの。それを私たちは“総選挙”と呼んでいるんだけどね。とにかく私はもう何年も頂点に君臨しているわ。おほほほほ!」

「何年も?それはすごいわね。何かコツみたいなものはあるのかしら?」

実は先ほどからももたろうたちは違和感というか、ちょっと不思議に感じていることがあった。

信奉者から“愛”を集め、その総数の多い順に序列が決まる、という仕組みは理解できた。しかし信奉者から愛されるためには、その対象となる本人自身にそれなりの魅力が備わっていなければならないはずである。もちろん内面の美しさというものも評価の対象になっているのかもしれないが、この城に住んでいる数万人の女の子の頂点に君臨しているというには、迦楼羅姫の容姿はわりと平凡なものに感じられたからだ。

例えば『美人度』だけで言えば、周囲にいた二十人の女の子たちの方がよっぽど迦楼羅姫より際立っているように感じられた。

「コツですって?もちろんあるわよ。それはね、私より上の順位にいるヤツをありとあらゆる手をつかって引きずりおろしてやるってことよ!あはははは!」

「酷い!ここで暮らしている女の子たちはみんな仲間なんでしょう?仲間同士で足の引っ張り合いをするなんて、どうかしてるでありやす!」

「甘いわね。ここではね、そんな甘っちょろい考えをしているヤツは通用しないのよ。一位以外には意味も無ければ価値も無いわ」

「そんな…オメぇどうしてそんなに一位にこだわるんだ?二位じゃダメなんカ?」

「あなた、日本で一番高い山をご存じ?」

「もちろん知ってるサ。富士山だよ」

「では二番目に高い山は?」

「え…に、二番目?どうしよう…分からねぇゾ」

「ホラごらんなさい。一位以外は名前すら覚えてもらえないのが現実よ。オリンピックは参加することに意義がある?冗談じゃないわ!そんなの金メダル以外の選手は全員敗北者だという事実から目をそらせるためのまやかしの言葉よっ!」

このやりとりを聞いてももたろうは失望した。

「うん…どうやらあなたとはこれ以上どれだけ話をしても、お友達にはなれそうにないわね」

「あらそう。残念ね。でもあなたたちはここに残った方がきっと幸せになれるわよ。あなたたちなら頑張ればアンダーガールズくらいにはなれるかもしれないもの」

「意味は分かんないけどなんかすごく馬鹿にされている気がする…」

「それにね、ここにはあなたたちが欲しくてたまらないものがすべて揃っているのよ」

「私たちが“欲しくてたまらないもの”ってなあに?ひょっとしてシュークリーム?」

「いいえ。それはね、まず専用の劇場でしょ。それから専門の新聞。あとは地上波の冠番組。完璧な管理・育成システム。平等に与えられるチャンス。それから活躍している卒業生…とか?まあ挙げたらきりがないわね」

「なによ。冠番組だったら自分たちにだってあるし、そもそもそんなもの無くったって私たちは十分幸せだし、名前だってちゃんと覚えてもらっているでありやす!」

キジの女の子の反論を受けて迦楼羅姫はイラついた表情を見せた。

「井の中の蛙ってヤツね。時間帯と視聴率のケタが違うわよ。ねえ、目障りよ!“これ”片付けちゃって!」

迦楼羅姫がそう叫ぶと黒服にサングラスをかけた女性ガードマンたちがわらわらと現れた。そして“これ”扱いされたももたろう一行との大立ち回りが始まった。

ガードマンは全部で十人程いたが、なんとももたろうたちは一瞬で彼女たちを打ち負かした。それを見て迦楼羅姫が怯むかと思いきや、彼女は不敵な笑みを浮かべてももたろう一行を見下ろした。

「へぇ~。思っていたよりやるじゃない。あんたたちウォーミングアップ済んだ?」

気がつけば周囲にいた二十人のきらびやかな女の子たちも戦闘態勢に入っていた。